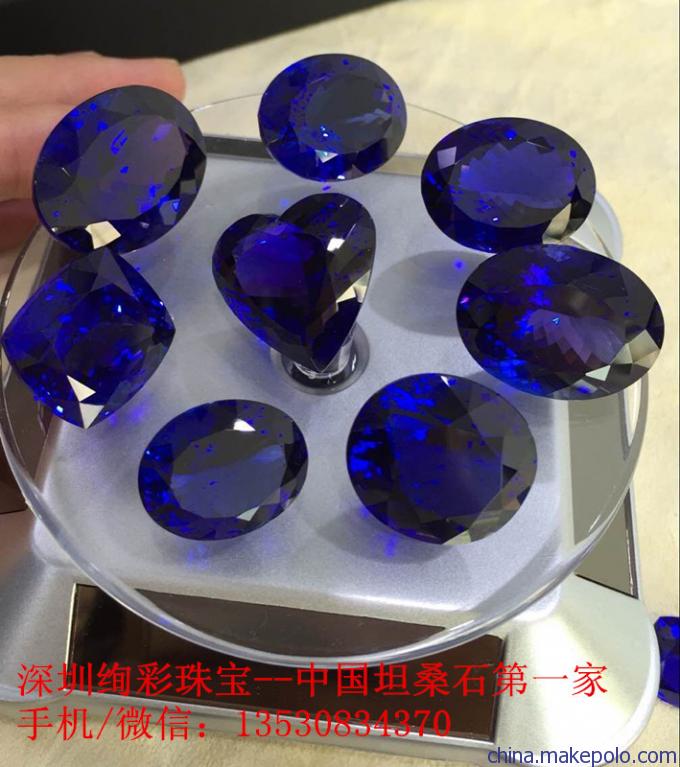

坦桑石投资价值, 坦桑戒面价格 天然坦桑蓝手链 坦桑石投资价值, 坦桑石原石价格 天然坦桑石手链 绚彩珠宝坦桑石,咨询购买坦桑石尽在绚彩珠宝 手机:13530834370(也是微信号),专业坦桑石供应商

深圳绚彩珠宝有限公司是国内最大的坦桑石批发商.坦桑石在国内的需求量逐年上升,被国内各大首饰厂家用与首饰的镶嵌.

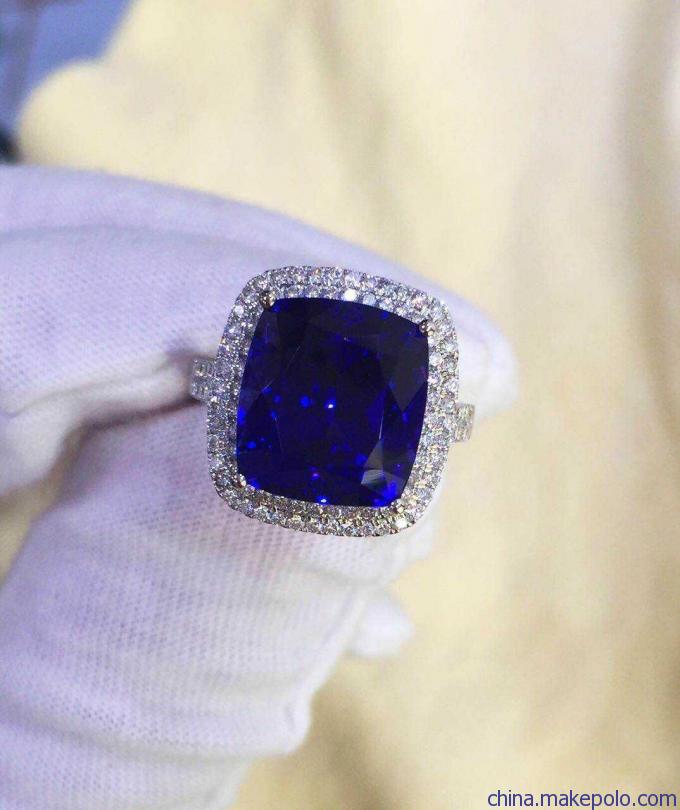

深圳绚彩珠宝专业坦桑石裸石和定制加工18K/Pt950坦桑石戒指耳钉耳环吊坠,合作和详情咨询:

手机:13530834370(也是微信号),QQ:1783710282

联系人:蔡先生

地址:深圳罗湖田贝四路水贝国际珠宝交易中心天地轩A2904

官网:

坦桑石1967年才在非洲的坦桑尼亚发现的.这是世界上的唯一产地。1969年,Tiffany公司就以出产国的名字来命名这种宝石--Tanzanite,并把它迅速推向国际珠宝市场。喜欢追求新奇的美国妇女们立刻成了它的买主。中国听说过坦桑蓝宝石的人寥寥无几,一般人最多只知道钻石和红蓝宝石.至今最大的市场仍在北美,每年出产的坦桑蓝80%是销往美国,高达3亿多美元,其次是欧洲,据说香港也有少量出售。这种稀有的宝石呈湛蓝色,有的略偏紫,有的从不同角度看去或蓝或紫或金黄。坦桑蓝看上去清澈温馨,有人把浅色的坦桑蓝比喻成著名影星泰勒的眼睛。由于这种宝石的硬度不及红蓝宝石,有人认为它只是半宝石。但正因如此,它价格也低些,并容易加工。它可以切割成各种形状,而且体积较大,因此制成的首饰格外引人注目,深得美欧女士喜爱。特别是当人们得知《泰坦尼克号》中影星温斯莱特所佩戴的“海洋之星”就是坦桑蓝之后,市场价格不断上扬。 20世纪60年代末,在坦桑尼亚发现了蓝色至青莲色的透明黝帘石晶体,经过人们的琢磨和加工制作,成为一种宝石,虽很美,但不被世人所承认。1967年,泰芬尼宝石公司,该公司注意到坦桑尼亚的蓝色黝帘石是可以开发的宝石资源,遂即刻意开采,并融入先进的宝石加工工艺,他们把琢磨出的蓝色宝石取名为“坦桑石”,推荐到世界宝石市场,立刻身价倍增,供不应求,现已成为世界流行的一种饰用宝石。这是一种世界公认的新兴宝石。这种宝石首次于1967年在赤道雪山脚下的阿鲁沙地区被发现。为纪念当时新成立的坦桑尼亚联合共和国,它被命名为坦桑蓝(TANZANITE). 只有顶级和A级坦桑蓝才具有上面所说的全部特征。B级坦桑蓝呈深紫色,呈现较少的颜色变化,C级呈淡紫色,从不同角度看只有颜色深浅不同。但各种级别的坦桑蓝在晶莹、纯净和折光率方面则是相同的。而且作为成品,即使具有颜色上的特征,如果在材质和切割,打磨方面达不到要求,也不可能具有相应的等级。过去中国国内珠宝业界称“TANZANITE”为坦桑石,主要着眼于它与蓝宝石的不同,现在改称坦桑蓝,以一字之差强调它与蓝宝石的相同之处.到目前为止,坦桑尼亚的阿鲁沙市附近地区是坦桑蓝的唯一产地。坦桑矿业部长说这是上帝对坦桑人民的赐予。1997年,一个中国个体商人出六万美元,在坦桑首都买下一枚顶级的坦桑蓝,创下当时天价。目前,坦桑蓝在美国市场销路较好。随着美国总统克林顿和夫人、女儿分别在2000年和1998年访问坦桑蓝的产地--阿鲁沙,坦桑蓝在美国市场价格已经升至与红宝石相仿.与三年前相比,坦桑蓝的价格在坦桑国内也上涨了三倍。顶级和A 级坦桑蓝的市场价为每克拉300 美元以上,B 级在150 美元左右,C 级一般也要数十至100 美元。特殊制作精致的品种价格不在此限。我们可以在当地的金店内看见数万美元一枚的坦桑蓝。坦桑尼亚虽然拥有坦桑蓝这样宝贵的资源,但是却没有因此而得到应有的效益。这主要是因为, 1、 坦桑蓝的开采管理比较混乱,当地人无秩序的乱挖,在很大程度上破坏了矿床。 2、 只有英国和印巴宝石商掌握对坦桑蓝最好的加工技术,他们拥有先进的检测设备和加工设备,同时也把很多原料送到国外加工。当地商人加工的坦桑蓝质量达不到相应要求,又无外销能力,只得就地低价出售。 3、 坦桑本国没有成熟的宝石市场,其内销和出口都受到市场条件的限制。坦桑当地的宝石商人每年要去开罗或拉斯维加斯的国际宝石交易会出售他们的宝石(包括坦桑蓝)。另外,政府对宝石交易缺乏有效控制。很多坦桑蓝被走私出口.坦桑石(Tanzanite)被发现的年代比较晚,直到1967年才为人所知。但随后便迅速在国际市场上一举成名,宝石专家们兴奋地称其为20 世纪的“世纪宝石”。独一无二的产地和颜色让人们对它非常着迷,全球约90%的坦桑石(Tanzanite)均是经由ICA(国际彩色宝石协会——彩色宝 石行业的领军者,实力雄厚,所属会员极为重视商业道德)的会员进行销售,以避免这种宝石会被不专业的商人经手,取而代之的是相当可信赖的销售管道。这也就 是我们为何在国内很难看到高品质坦桑石(Tanzanite)的原因之一。

坦桑石必定会在国内成为下一个热门的宝石品种.无论是投资收藏还是做镶嵌,都有很到的升值空间.坦桑石-坦桑蓝宝石,辉煌的宝石.