今年,海淀在地下建了3处看不见的“隐形水库”,专收天上雨水。收集的雨水可以保持3个月不变质,灌溉树木花草相当适宜。目前,中关村展示中心“隐形水库”已经投入使用,仅8月11日那场大雨就存下雨水3000立方米。

3处“隐形水库”分别建在中关村展示中心、杏石口桥和门头馨村小区,主要为解决周边道路的雨天积水问题。

中关村展示中心位于万泉河桥西北角,其东侧绿地下的“隐形水库”上周日刚刚投入使用,就接受了瓢泼大雨的考验。“新建宫门路便道上一点儿积水都没有,全都下渗到了蓄水池里。”负责该工程的海淀区水务局项目办副主任刘鹏飞说。新建宫门路位于中关村展示中心北侧。上半年,道路进行了整体改造,原先的水泥铺装路面全部改成透水砖,地下还铺了40厘米厚的砾石层,雨水下渗后,通过导管汇集到地下蓄水池里。

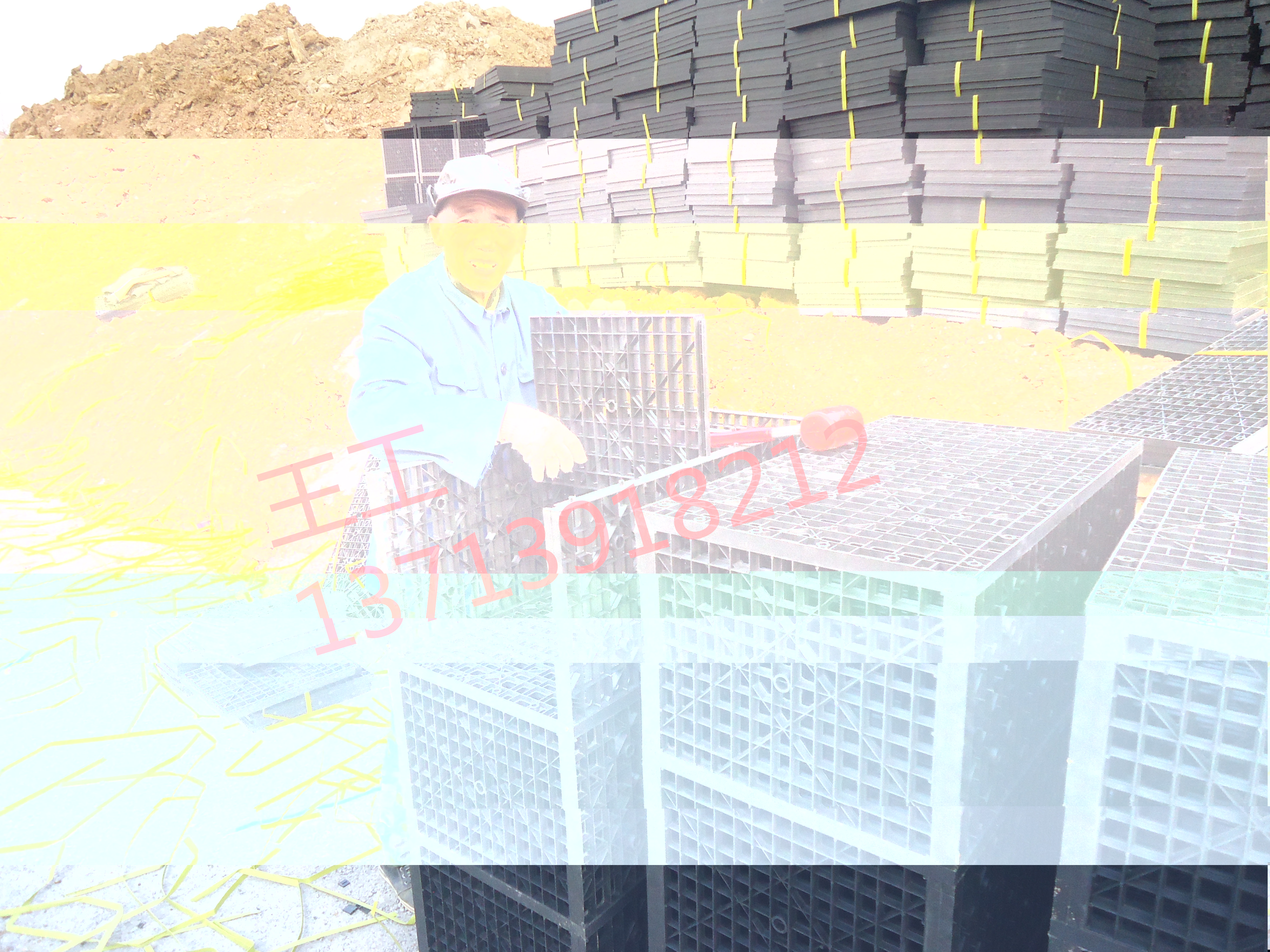

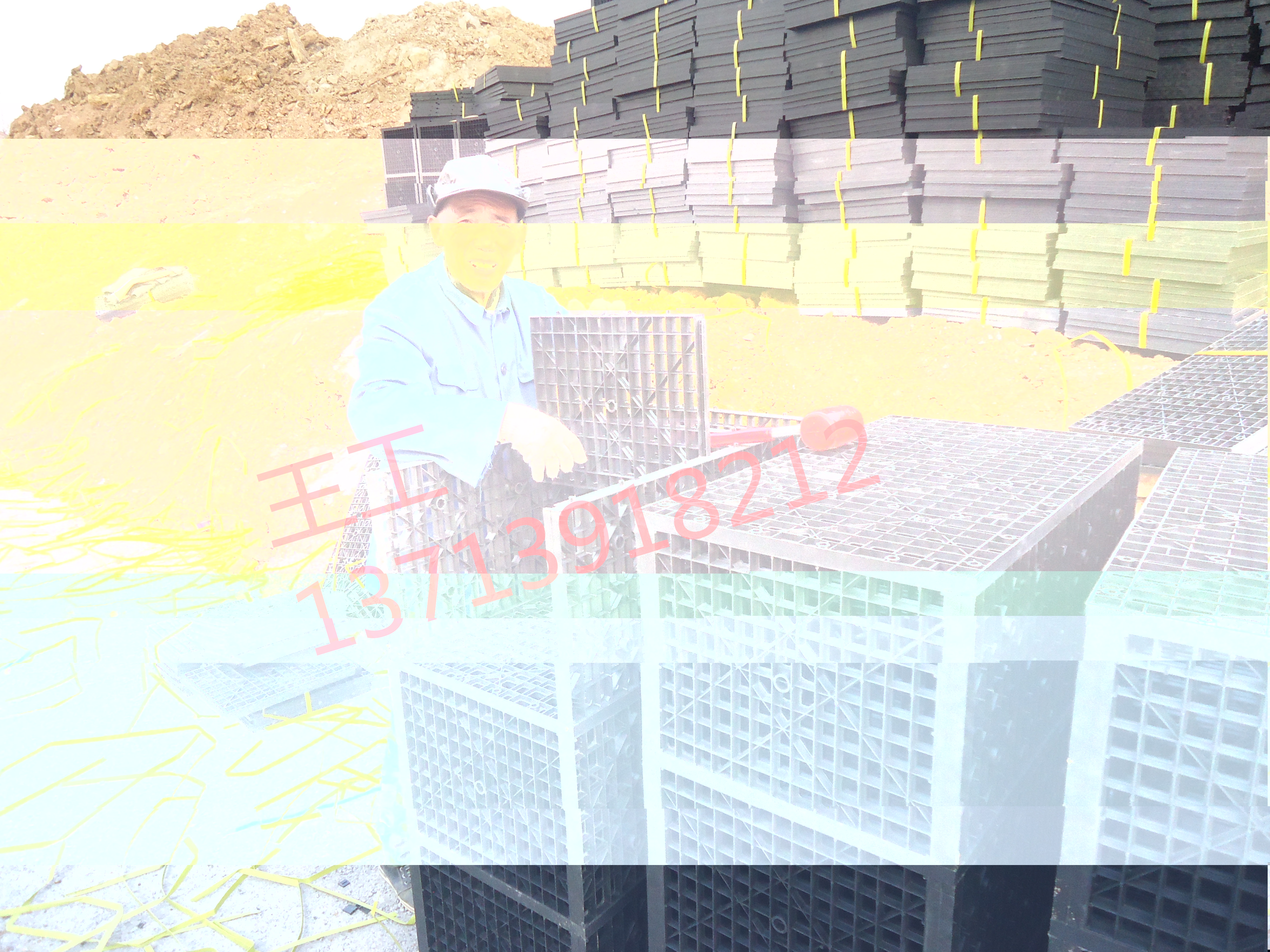

这个地下蓄水池就是所说的“隐形水库”,占地2000平方米,深度约4米。目前,蓄水池上方已经铺上了草坪,不仔细看根本看不出端倪。

地下“隐形水库”是由800口六边形的渗水井组合排列而成,结构上类似于蜂窝。井壁是用高科技的透水材料制成,每一口井的水都是相通的。更奇妙的是,井底铺了一层透气防渗砂,收集来的雨水不会下渗到土壤里,并且因为具有透气功能,可以在一定时间内“保鲜”,“大概可以保持3个月不发臭、不变质。”

据了解,中关村展示中心“隐形水库”的容积为7000立方米,主要收集海淀公园、展示中心和新建宫门路雨水,年设计可利用及调蓄雨水9.28万立方米,可在一定程度上缓解万泉河桥区的积水问题。

位于杏石口桥和门头馨村小区的地下蓄水池目前正在建设过程中。这两处蓄水池总容积近7000立方米,控制流域面积26.5公顷。工程建成后,年设计可利用及调蓄雨水8万立方米。

海淀区水务局局长孙继光介绍,在建设雨洪利用工程的同时,海淀还在全市率先出台了强制措施:凡是新建(含改、扩建)项目,一律要配建雨水收集设施,否则不予审批。该措施自2011年12月出台以来,已审查68个项目。通过建设雨水收集设施,项目范围内三分之一的雨水将得到蓄积、回用

|

|

去年“7·21”强降雨灾害已过去快一年了。海淀区结合去年受灾的经验,耗资两亿元,重点推进了南、北旱河河道治理工程,并在中关村展示中心门外建立了雨洪利用示范点。所有项目将于6月初主汛期到来前,发挥作用。 西冉村砂石坑变蓄水池 海淀区西冉村境内有一座深13米,面积2.5万平米的砂石坑。之前里面堆满了建筑垃圾。此次,海淀区水务局按照预防20年一遇洪水的设计标准,将其库容设计为约40万立方米,将这里变成目前海淀区最大的防洪蓄水池。 据海淀区水务局副局长刘素芳介绍,这一蓄水池将极大地改善四季青地区的排洪状况。同时,有效地缓解玉渊潭、永定河引水渠等地表径流的排水压力。同时,坑底为砂石材料。蓄满水后,仅需一周左右就能完全深入地下,对地下水进行补充。 中关村地下深藏大“水窖” 近期,中关村展示中心雨洪利用示范工程即将完工。据介绍,该示范工程容积7000立方米,可以控制29公顷的流域面积。 去年“7·21”强降雨中,万泉河桥积水严重。如今,采用“仁创雨水专家系统”的蓄水池建设于中关村展示中心东侧的绿地下方。蓄水池是一个隐形“水窖”,主要收集海淀公园、展示中心、新建宫门路的雨水,并可缓解万泉河桥低洼地区的积水。 据施工方仁创科技集团董事长秦昇益介绍,该工程使用了该集团的最新科技成果防水透气沙。 “沙子可以透气,但水不会漏出来。”秦昇益告诉记者,蓄水池底部铺有3厘米厚的防水透气沙,防止收集的水下渗。同时保持水体的透气性,具有“保鲜”的功效。因而这些水不会发臭变质。 上面盖上草坪,可以与其他地面一样正常使用。收集到的水可以用来浇绿地、洒在马路上降温,还可以用作消防用水。 蓄水池按照50年一遇的标准建设,其容积为7000立方米,目前已经完成土方工程,将于主汛期前完成主体工程。 100处雨洪利用工程 减轻排洪压力 除南旱河治理工程、中关村展示中心之外,将在主汛期到来前完工的还有北旱河治理工程。 北旱河流域面积为16.4平方公里,是香山、四季青镇一带的主要排水河道,在汛期往往威胁沿河地区居民安全。而治理工程将对北旱河防洪排水工程进行河道清淤和步行边坡护砌修整,全面提升北旱河排水能力。 此外,北京地势西北高、东南低,而海淀就位于城区西北部,属于上游地区。 目前全区已完成100余处雨洪利用设施,将对减轻中心城区排洪压力起到至

|

|