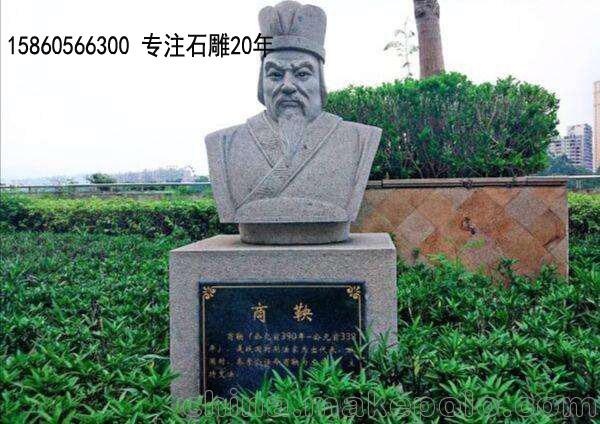

商鞅半身头像石雕,法治名人石头雕像,韩非子石雕像

商鞅(约公元前395年-公元前338年),战国时期政治家、改革家、思想家,法家代表人物,卫国(今河南省安阳市内黄县梁庄镇) 人,卫国国君的后裔,姬姓公孙氏,故又称卫鞅、公孙鞅。后因在河西之战中立功获封商于十五邑,号为商君,故称之为商鞅。

商鞅石雕像落到了眼前这位神采奕奕、精神气度非凡的先贤身上,但见他头戴纶巾,手持经卷,面容严肃,神情刚毅,显示出了一位政治家、改革家所特有的魄力和气度。历经二十多载,从当年的风华正茂到两鬓斑斑,他把自己的一生才智都奉献在了这一片热土上。虽然受后主诛戮,但他的改革精神、图强精神却被一代代秦王所延续、所继承。乃至于秦国最后能一举扫灭天下,统一六国。

商君的精神不死。眼前矗立的商鞅石头雕像再一次充分说明了后人对他的公正评价,高度认可。独立寒秋,我默默地沿着历史的时光再次走进了喧哗纷乱的时代,走进了昔日熙熙攘攘、人烟阜盛的大秦之都,再次感受到了先祖那一种筚路蓝缕、开拓进取的创业精神。这一种精神在任何时代都是多么十分的宝贵啊!

商鞅通过变法使秦国成为富裕强大的国家,史称“商鞅变法”。政治上,商鞅改革了秦国户籍、军功爵位、土地制度、行政区划、税收、度量衡以及民风民俗,并制定了严酷的法律;经济上商鞅主张重农抑商、奖励耕织,军事上商鞅作为统帅率领秦军收复了河西。

第一次变法《垦草令》在秦国成功实施后,秦孝公于公元前356年任命商鞅为左庶长,在秦国国内实行第一次变法 。其主要内容有:改革户籍制度 实行什伍连坐法、明令军法奖励军功、废除世卿世禄制度 、建立二十等爵制 、严惩私斗、奖励耕织重农抑商、改法为律制定秦律、推行小家庭制 等改革方略。

公元前338年,秦孝公去世,太子驷即位,即秦惠王。公子虔等人告发商鞅“欲反”,秦惠王下令逮捕商鞅。商鞅逃亡至边关,欲宿客舍,客舍主人不知他是商君,见他未带凭证,告以商君之法,留宿无凭证的客人是要治罪的。商鞅想到魏国去,但魏国因他曾生擒公子卬,拒绝他入境。

商鞅回秦后被迫潜回封邑商,发动邑兵攻打郑县(今陕西省华县)。秦惠文君派兵攻打,结果商鞅失败战亡。 其尸身被带回咸阳,处以车裂后示众。秦惠文君同时下令诛灭商鞅全家。商鞅虽然被害,但新法并未被废除。