芝麻白石材牌坊 嘉祥石牌楼 景区牌楼

嘉祥三盛石业有限公司

中国 济宁

产品属性

图文详情

品牌推荐

品牌/厂家

三盛石业公司

产品编号

3538

产品名称

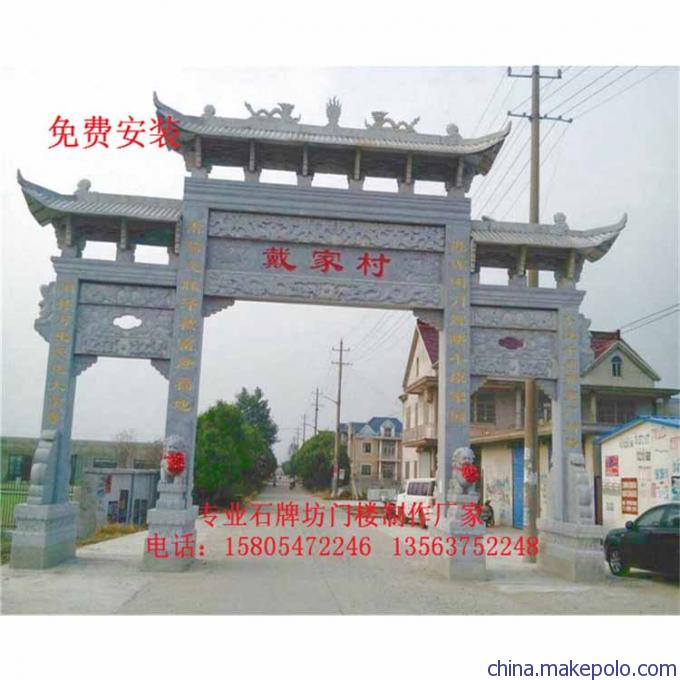

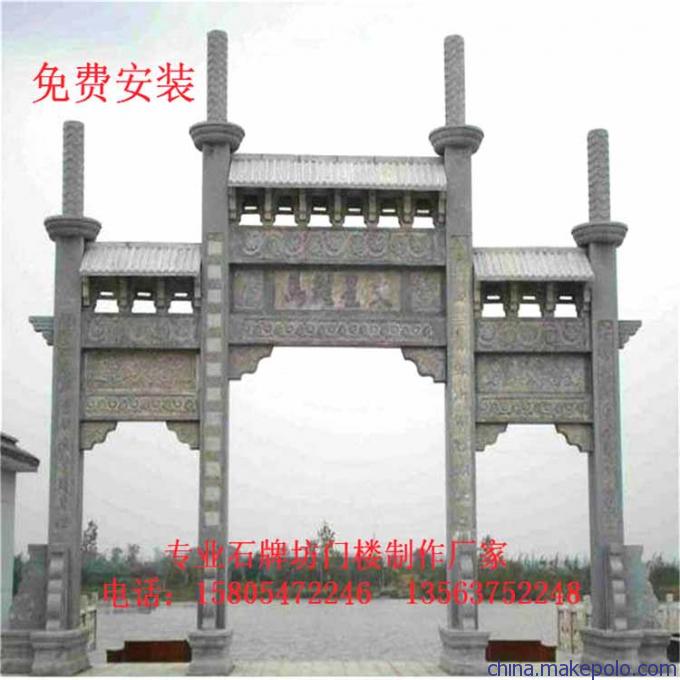

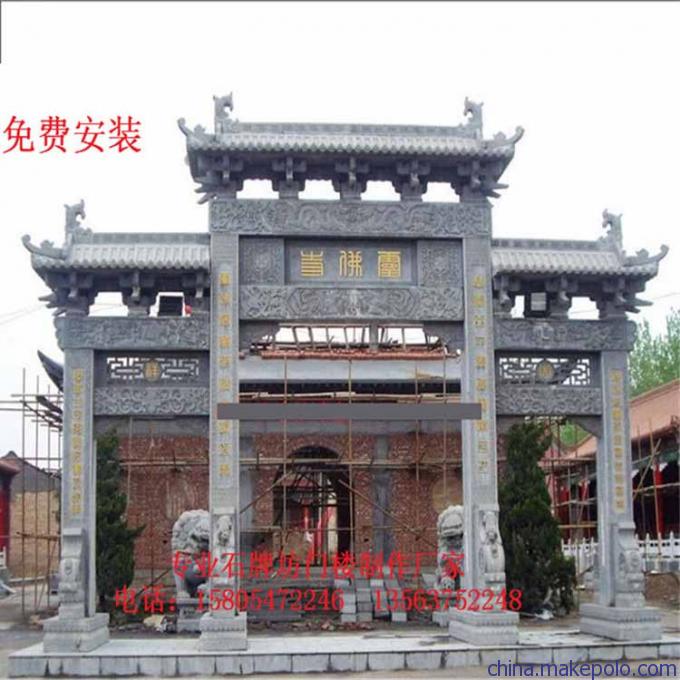

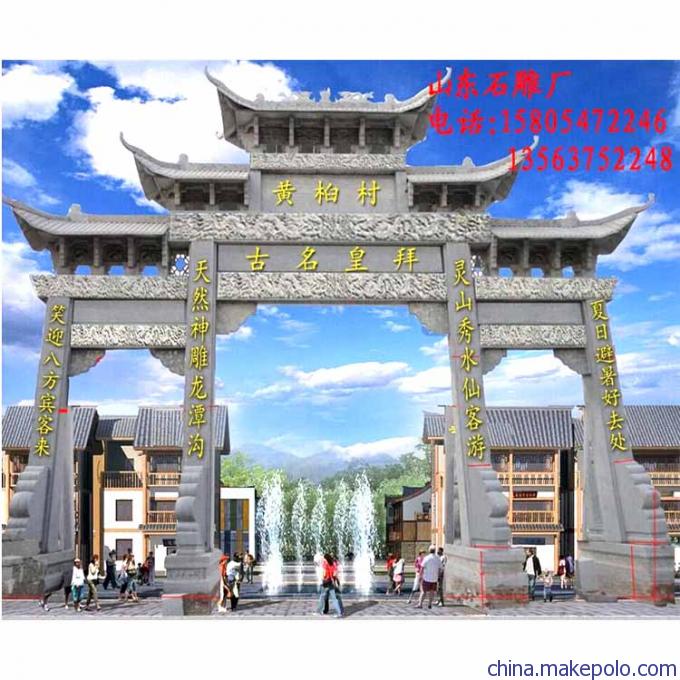

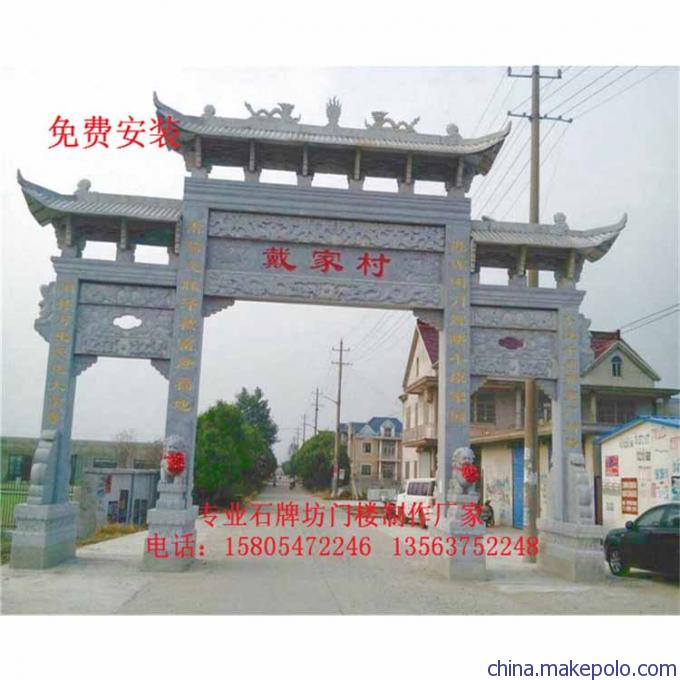

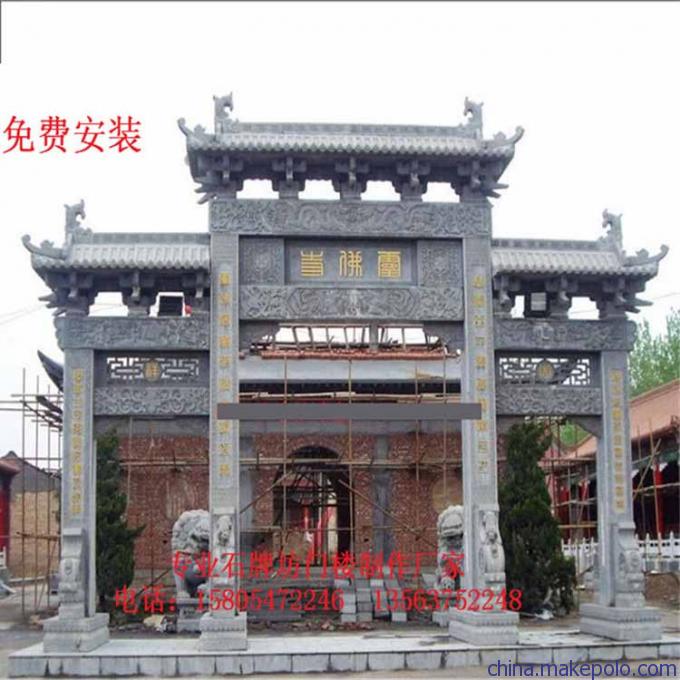

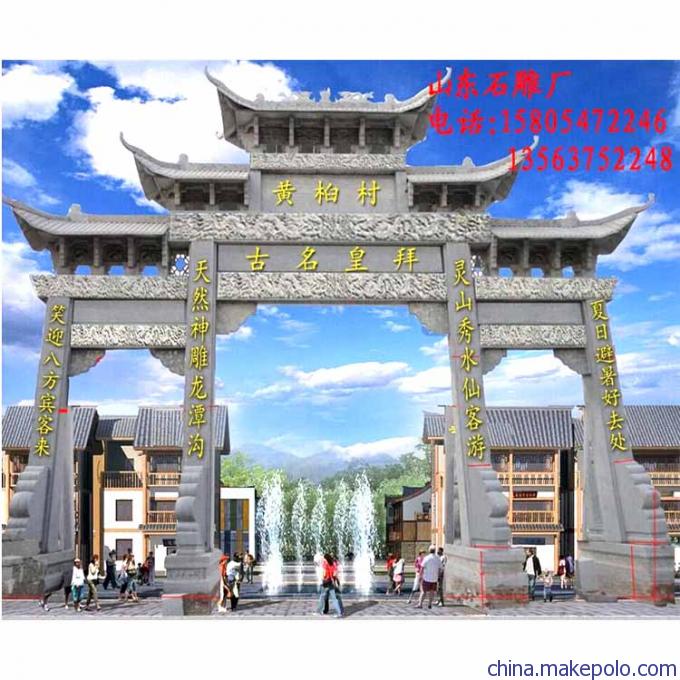

村庄石牌楼

类别

雕塑

材质

大理石

摆挂形式

摆饰

制作工艺

雕刻

制作方法

纯手工

适用场景

广场

包装

木架

产地

山东

净重

282kg

加印LOGO

可以

尺寸

各种尺寸

工艺

精细

品牌

三盛石业公司

加工定制

是

【电话:15253732513】

芝麻白石材牌坊|嘉祥石牌楼|景区牌楼

明清时期,除跨街而建的石雕牌坊,临主要街道的巷陌人口皆有栅栏,以资区隔,《金吾事例》载乾隆五十九年整修内城栅栏一千二百五十座。以北京城为例,自辽金以来直至明清,都是京都。其城市布局和管理体系基本沿袭汉唐旧制,分坊而治,城市整体布局完好。这一时期城市中既有跨主要街道而建的牌楼,也有隐现于巷陌之中古风尚存的石雕牌坊。村庄园林三间五楼石牌坊修建的也很多,在主要街口,已经出现了石雕牌坊集中布置的新形制,有丁字型、十字型、品字型等;部分跨街而建的牌楼,还出现在城市中轴线空间序列中。某些府城和县城的城市结构显示,跨街而建的牌楼常和城市中心建筑(如钟鼓楼)请参考村庄石牌图片

村庄园林三间五楼石牌坊

遥相呼应。有些与之形成了鲜明的轴线关系,成为城市空间形态的主体;有些则通过和中心建筑形体与空间上的对位,共同构成城市的特定场所。

早期石雕牌坊多用于民间,发韧于“门”的形制,随其“族表”功能的不断强化,它也带上越来越重的封建礼教色彩,其意识形态上的意义,即所谓:“族别淑惹,表厥宅里,彰善瘴恶,树之风声”《书经·周书毕命》,实际上是封建统治者以这种建筑形式为媒介,传颂符合那个社会所需要的伦理道德规范,传达他们的治世思想和统治意图。明清时期,牌坊的应用范围更加广泛,并形成定制,对族表者和牌坊的规模亦有规定。但就牌坊本身建筑形制而言,其色彩丰富、细部处理手法精致,例如牌坊可施斗拱,不似普通民间建筑,与皇家建筑形式并无二致。而且牌坊斗拱往往打破常规,增加出跳数,不逊于重要的殿堂类建筑。这都是为了增加牌坊自身的美感,突出高大的感觉,进一步强化标识与标榜的功能。

明清城市中的实例,通州南通地处长江三角洲东部,原是浅海地区。大约六千年前,长江的出海口还在江阴附近,南北朝时这里开始出现沙洲,后周显德五年(958年)筑城,始称通州。

自宋代以后960-1279年,通州一直是州府所在地,它东临东海,南据长江,西北方向与如皋合界。因是沙洲地形,周边少山丘地势,只在南方有狼山,故整体环境平整。通州形制规则,呈方城十字街形,衙署偏于城市北侧。清中叶在城东及城北设置了行政及军事机构,由于西门靠近通扬运河(南通至扬州),商业较为发达。近代南通在旧城区附近的唐闸开辟新区,没有在旧城内大肆拆建,很好地保存了旧城风貌。

通州旧城四周壕河环抱,城内主要民坊“利民坊”“惠民坊”等石雕牌坊,居于城南,退东西向城市主要干道,其他公共建筑除衙署外,均匀分布在城市中心地带。城市平面呈方城十字街形式,主要街道通向三座城门和州署,并未形成明确的中轴线。据万历通州志载,城中坊巷制度尚存,街巷之间民坊林立,已经出现了表记先人的石雕牌楼,我厂制作的江西都昌县的石雕牌坊就是这样的作用,参考下图:

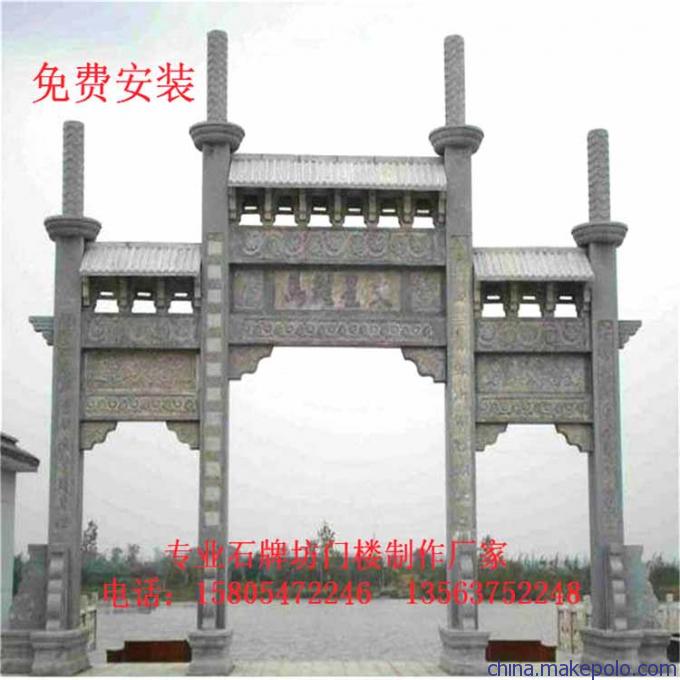

石雕牌坊

只是尚未形成相对集中的区域。“利民坊”“惠民坊”平行于主要城市街道,远离十字大街。城市沿纵横两条线索均衡发展。

清代临榆县城,城中石雕牌坊布局也有类似结构。其中立于县儒学、文庙前的大成坊,是牌坊和城市公共建筑结合的一种重要类型。它们主要用于加强人口空间序列的隆重气氛,并非真正的建筑人口。在明、清城市大量实例中此类石雕牌坊多成区域布置,在儒学、文庙前形成人口广场,构成一种过渡性空间。而此处为了强调儒学、文庙和城市中心的关系,大成坊越过了一个完整的街区,直接临城内十字大街而建。它不仅是儒学、文庙人口空间序列的引导,也是城市中一种独立的建筑类型,和鼓楼关系密切。是石雕牌坊脱离“里坊”空间层面,成为一种独立建筑形式的中间过渡阶段。

这类城市的共同特点:石雕牌坊多留有传统里坊制度的功能,是某些特定街区的标识。

兴城兴城是一座关外重镇,出山海关不远,约百余公里。现存古城修筑于明代,是当时为抵御关外女真族人侵的防卫体系中的一座卫城,叫宁远卫城。建城于明宣德三年,城池范围纵横各约八百余米,城周长三千三百米,总面积不足一平方公里。由于卫城的特殊性质,兴城整体规划、一次建成的印记非常明显。城内街道也是两条大街十字相贯,通向四个城门,十字中心为方形鼓楼,楼下十字穿心砖券门洞,城门上箭楼与鼓楼都是重檐歇山屋顶。现城内仅存一座文庙,鼓楼是在原址上由后人复建的,城市整体规划依然保留旧有风格。

明崇祯四年,随着宁远大街上“祖氏石坊”的兴建,兴城也步人其历史发展的鼎盛时期。祖氏石坊是崇祯皇帝为安抚袁崇焕手下旧将祖大乐、祖大寿两兄弟,表彰他们拱卫辽西有功,而下令救建的功德牌坊。两坊分别名为“忠贞胆智”和“登坛骏烈”图都是仿木构的“四柱三间五楼式” 石雕牌坊,单檐房殿顶,柱高楼小显得高架凌空,峻严耸立,气势不凡。两坊高11.5 m,明间面阔4.15 m,东西次间2.2 m,相距85 m,横跨宁远大街,与鼓楼、宁远大街共同构成城市的主要中轴线(图牌坊和中、小城市的中心建筑物如钟鼓楼结合,并逐渐在城市公共生活空间中占据主导地位,与其自身形式和功能的改变亦有紧密联系。从坊门到坊巷的标志,并最终脱离街区和平民生活的“层面”,成为中小城市的中心,和牌坊在城市生活中重新定位并成功转型密不可分。明清时期城市中跨街而建的牌坊,大多服务于社会特殊利益集团,成为统治阶级宣扬封建伦理道德的载体。但历史往往是无情的,明崇祯十五年,“松山战役”后,在抗清战争的紧要关头,清兵围攻锦州时,祖氏兄弟竟然弃城而出投降了清兵。两座留存至今的忠贞石雕牌坊也沦为历史的笑柄,所谓“若非华表留名姓,谁知元戎事两朝”。

清代榆林县城在这一类型城市中颇具代表性,城中主要街道构成清晰可辨的轴线,除公共建筑物(钟鼓楼等),主要由四座跨街而建的石雕牌坊,北京北京自辽、金以来,直到明清,沿袭唐制,分坊为治。虽然各代统治者力图复古,但却未能恢复隋唐时期的里坊形式。坊门由街头巷尾的栅门,逐渐发展成为开敞式点缀街巷的建筑物,元代皇城中已有牌坊形制出现,据《元故宫考》记载“千步廊内,有棂星门。”。自明代起,主要街道上开始修建石雕牌坊,加上用于宫苑、坛庙、店铺的牌坊总数蔚然可观(图12)。其中,位于街道上的石雕牌坊,更是城市中的重要建筑物,既有跨街而建,也有临街和成区域集中而建的。街道石牌坊

芝麻白石材牌坊|嘉祥石牌楼|景区牌楼

1、一种石雕茶盘,包括茶盘本体,其特征在于:茶盘盘面雕刻造型物,造型物底部设置排水口,盘缘底部设置出水口,在排水口和出水口之间沿茶盘底面凿一凹槽,用空心管嵌入凹槽连接排水口和出水口,再用粘合材料填平凹槽,形成茶盘隐蔽式排水管道。

芝麻白石材牌坊|嘉祥石牌楼|景区牌楼

明清时期,除跨街而建的石雕牌坊,临主要街道的巷陌人口皆有栅栏,以资区隔,《金吾事例》载乾隆五十九年整修内城栅栏一千二百五十座。以北京城为例,自辽金以来直至明清,都是京都。其城市布局和管理体系基本沿袭汉唐旧制,分坊而治,城市整体布局完好。这一时期城市中既有跨主要街道而建的牌楼,也有隐现于巷陌之中古风尚存的石雕牌坊。村庄园林三间五楼石牌坊修建的也很多,在主要街口,已经出现了石雕牌坊集中布置的新形制,有丁字型、十字型、品字型等;部分跨街而建的牌楼,还出现在城市中轴线空间序列中。某些府城和县城的城市结构显示,跨街而建的牌楼常和城市中心建筑(如钟鼓楼)请参考村庄石牌图片

村庄园林三间五楼石牌坊

遥相呼应。有些与之形成了鲜明的轴线关系,成为城市空间形态的主体;有些则通过和中心建筑形体与空间上的对位,共同构成城市的特定场所。

早期石雕牌坊多用于民间,发韧于“门”的形制,随其“族表”功能的不断强化,它也带上越来越重的封建礼教色彩,其意识形态上的意义,即所谓:“族别淑惹,表厥宅里,彰善瘴恶,树之风声”《书经·周书毕命》,实际上是封建统治者以这种建筑形式为媒介,传颂符合那个社会所需要的伦理道德规范,传达他们的治世思想和统治意图。明清时期,牌坊的应用范围更加广泛,并形成定制,对族表者和牌坊的规模亦有规定。但就牌坊本身建筑形制而言,其色彩丰富、细部处理手法精致,例如牌坊可施斗拱,不似普通民间建筑,与皇家建筑形式并无二致。而且牌坊斗拱往往打破常规,增加出跳数,不逊于重要的殿堂类建筑。这都是为了增加牌坊自身的美感,突出高大的感觉,进一步强化标识与标榜的功能。

明清城市中的实例,通州南通地处长江三角洲东部,原是浅海地区。大约六千年前,长江的出海口还在江阴附近,南北朝时这里开始出现沙洲,后周显德五年(958年)筑城,始称通州。

自宋代以后960-1279年,通州一直是州府所在地,它东临东海,南据长江,西北方向与如皋合界。因是沙洲地形,周边少山丘地势,只在南方有狼山,故整体环境平整。通州形制规则,呈方城十字街形,衙署偏于城市北侧。清中叶在城东及城北设置了行政及军事机构,由于西门靠近通扬运河(南通至扬州),商业较为发达。近代南通在旧城区附近的唐闸开辟新区,没有在旧城内大肆拆建,很好地保存了旧城风貌。

通州旧城四周壕河环抱,城内主要民坊“利民坊”“惠民坊”等石雕牌坊,居于城南,退东西向城市主要干道,其他公共建筑除衙署外,均匀分布在城市中心地带。城市平面呈方城十字街形式,主要街道通向三座城门和州署,并未形成明确的中轴线。据万历通州志载,城中坊巷制度尚存,街巷之间民坊林立,已经出现了表记先人的石雕牌楼,我厂制作的江西都昌县的石雕牌坊就是这样的作用,参考下图:

石雕牌坊

只是尚未形成相对集中的区域。“利民坊”“惠民坊”平行于主要城市街道,远离十字大街。城市沿纵横两条线索均衡发展。

清代临榆县城,城中石雕牌坊布局也有类似结构。其中立于县儒学、文庙前的大成坊,是牌坊和城市公共建筑结合的一种重要类型。它们主要用于加强人口空间序列的隆重气氛,并非真正的建筑人口。在明、清城市大量实例中此类石雕牌坊多成区域布置,在儒学、文庙前形成人口广场,构成一种过渡性空间。而此处为了强调儒学、文庙和城市中心的关系,大成坊越过了一个完整的街区,直接临城内十字大街而建。它不仅是儒学、文庙人口空间序列的引导,也是城市中一种独立的建筑类型,和鼓楼关系密切。是石雕牌坊脱离“里坊”空间层面,成为一种独立建筑形式的中间过渡阶段。

这类城市的共同特点:石雕牌坊多留有传统里坊制度的功能,是某些特定街区的标识。

兴城兴城是一座关外重镇,出山海关不远,约百余公里。现存古城修筑于明代,是当时为抵御关外女真族人侵的防卫体系中的一座卫城,叫宁远卫城。建城于明宣德三年,城池范围纵横各约八百余米,城周长三千三百米,总面积不足一平方公里。由于卫城的特殊性质,兴城整体规划、一次建成的印记非常明显。城内街道也是两条大街十字相贯,通向四个城门,十字中心为方形鼓楼,楼下十字穿心砖券门洞,城门上箭楼与鼓楼都是重檐歇山屋顶。现城内仅存一座文庙,鼓楼是在原址上由后人复建的,城市整体规划依然保留旧有风格。

明崇祯四年,随着宁远大街上“祖氏石坊”的兴建,兴城也步人其历史发展的鼎盛时期。祖氏石坊是崇祯皇帝为安抚袁崇焕手下旧将祖大乐、祖大寿两兄弟,表彰他们拱卫辽西有功,而下令救建的功德牌坊。两坊分别名为“忠贞胆智”和“登坛骏烈”图都是仿木构的“四柱三间五楼式” 石雕牌坊,单檐房殿顶,柱高楼小显得高架凌空,峻严耸立,气势不凡。两坊高11.5 m,明间面阔4.15 m,东西次间2.2 m,相距85 m,横跨宁远大街,与鼓楼、宁远大街共同构成城市的主要中轴线(图牌坊和中、小城市的中心建筑物如钟鼓楼结合,并逐渐在城市公共生活空间中占据主导地位,与其自身形式和功能的改变亦有紧密联系。从坊门到坊巷的标志,并最终脱离街区和平民生活的“层面”,成为中小城市的中心,和牌坊在城市生活中重新定位并成功转型密不可分。明清时期城市中跨街而建的牌坊,大多服务于社会特殊利益集团,成为统治阶级宣扬封建伦理道德的载体。但历史往往是无情的,明崇祯十五年,“松山战役”后,在抗清战争的紧要关头,清兵围攻锦州时,祖氏兄弟竟然弃城而出投降了清兵。两座留存至今的忠贞石雕牌坊也沦为历史的笑柄,所谓“若非华表留名姓,谁知元戎事两朝”。

清代榆林县城在这一类型城市中颇具代表性,城中主要街道构成清晰可辨的轴线,除公共建筑物(钟鼓楼等),主要由四座跨街而建的石雕牌坊,北京北京自辽、金以来,直到明清,沿袭唐制,分坊为治。虽然各代统治者力图复古,但却未能恢复隋唐时期的里坊形式。坊门由街头巷尾的栅门,逐渐发展成为开敞式点缀街巷的建筑物,元代皇城中已有牌坊形制出现,据《元故宫考》记载“千步廊内,有棂星门。”。自明代起,主要街道上开始修建石雕牌坊,加上用于宫苑、坛庙、店铺的牌坊总数蔚然可观(图12)。其中,位于街道上的石雕牌坊,更是城市中的重要建筑物,既有跨街而建,也有临街和成区域集中而建的。街道石牌坊

芝麻白石材牌坊|嘉祥石牌楼|景区牌楼

1、一种石雕茶盘,包括茶盘本体,其特征在于:茶盘盘面雕刻造型物,造型物底部设置排水口,盘缘底部设置出水口,在排水口和出水口之间沿茶盘底面凿一凹槽,用空心管嵌入凹槽连接排水口和出水口,再用粘合材料填平凹槽,形成茶盘隐蔽式排水管道。