用于测试薄导热固态电绝缘材料热传导性质的表征测试

(ASTM D-5470-01)

1. 范围

1.1此标准包含了测试薄电绝缘材料热阻的方法。

1.2此测试方法既可以用于均相材料也可用于复合材料薄板导热系数的测定,薄板的厚度在0.02~10mm。

1.3此测试方法测试通过试样的稳态热通量。如果试样是均相材料,结果可以直接计算。事实上,这些材料通常为非均相的材料,但这并不妨碍使用这种测试方法。

1.4“导热系数”这个词只适用于均相材料。导热电绝缘材料通常是非均相的,它们含有填料、黏合物、玻璃纤维之类的增强剂或者聚合物薄层片。为了避免混淆,此标准用“表观导热系数”衡量均相和非均相材料。

1.5测试材料表观导热系数的一个问题是精确测量试样的厚度。为了实际便于测试试样的厚度,而不必去专门的部门测试。测试试样厚度需要在室温下按C方法D374标准测试。

热阻的测试值受到接触压力,试样表面性状,未通过试样的热传导方式的影响。此测试方法需要在特定条件测试(包括平均测试温度为50℃),测试条件可能不会和实际应用完全一致。所以在某些特殊场合应用的材料使用此测试方法,其使用相关性需要具体决定。

1.6此标准中的数据单位采用SI单位制。

1.7此标准并没有声明列出所有的安全因素,如果有,就结合它的实际使用。此标准的使用者必须自己确定合理的安全和健康惯例和合理的使用限定。

2. 涉及的参考文献

2.1 ASTM 标准:

D374测试方法,用于测试电绝缘材料的厚度。

E691 在多个实验室实际作业以确定测试方法的精确度。

E1225 用“Guarded-comparative-longitudinal”热流技术测试固体导热系数的方法。

2.2军用规格:

MIL-I-49456 绝缘板,电学,硅橡胶,热传导的,玻璃纤维增强。

3. 专用术语

3.1此标准中的术语定义

3.1.1平均温度(表面的), n- 面积加权平均温度

3.1.2复合物 n- 由截然不同的部分组成,其组成对材料的性质影响可以按组成比例或者协同。

3.1.3均相材料 n- 材料的相关性能与其位置无关。

3.1.4 导热系数(λ)n-在稳态下,单位时间,单位面积,在垂直方向上单位温度梯度的热通量。

3.1.5 热阻(θ) n-总体(材料,材料界面)的热流阻力。

3.1.6 界面热阻(接触热阻)n- 在测试过程中,试样需要有热表面和冷表面,这种表面温度差就在试样接触面产生热通量。一般用字母RI表示。

3.1.7 热阻系数, n-导热系数的倒数。在稳态下,垂直于温差表面,单位热流的温度变化率。

3.2 此标准中的字符代号

3.2.1 λ= 导热系数,W/m.K

3.2.2 TA= 接触试样热表面的温度 ,K

3.2.3 TB= 试样热表面的温度 ,K

3.2.4 TC= 试样冷表面的温度 ,K

3.2.5 TD= 接触试样冷表面的温度 ,K

3.2.6 A=试样表面积,m2

3.2.7 X= 试样厚度,m

3.2.8 Q= 热流率,W 或者J/s

3.2.9 q =热通量单位面积的热流率,W/m2

3.2.10 θ=热阻,单位热通量的温度变化 K.m2/W

4. 测试方法的概述

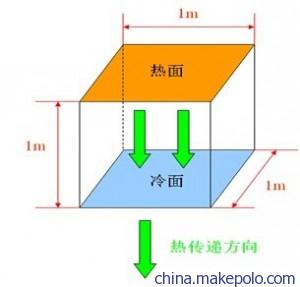

4.1 在此测试方法中(E1225测试方法的修改),试样夹在两金属板中呈现三明治状,加压,施加一定量的热能。当其平衡后,测试并计算其温度和热阻。用热阻和试样厚度计算表观导热系数。

5. 意义和使用

5.1 此测试方法一般用于测试低模量绝缘材料。通常这些材料用于辅助电子电器产品的散热。

Note2 - 如果低模量的材料衬底和试样结合,去除界面空气,此测试方法也可以用于高模量材料的测试。

5.2 此测试方法适合用于在试样上测试热数据,这些试样需要足够的薄,以便热电偶传感器采样。此测试方法可以避免一系列的由于非均匀压力、试样表面状态、电器装配技术带来的测试问题。

5.3 此测试方法假设试样层之间很好地结合,并且在各层上没有界面热阻。热阻和厚度曲线的斜率可以计算出材料的导热系数,此导热系数并没有关系到界面热阻。

5.4 此测试方法已经被Defense部门证实,同时也包括军用规格MIL-I-494。

测试方法

6. 仪器

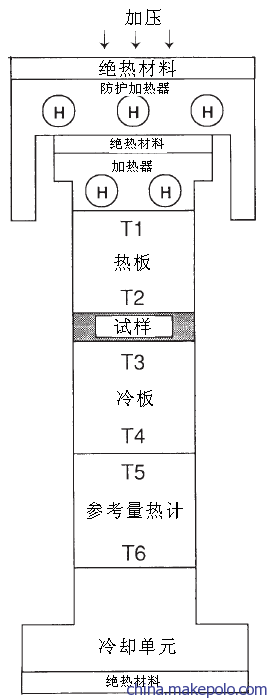

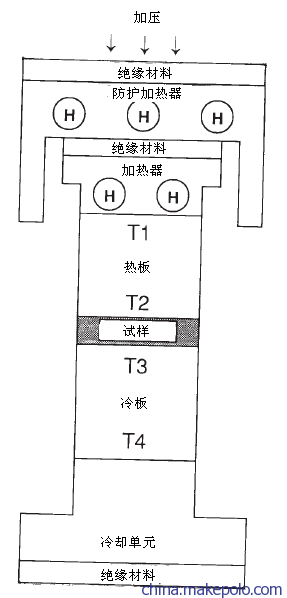

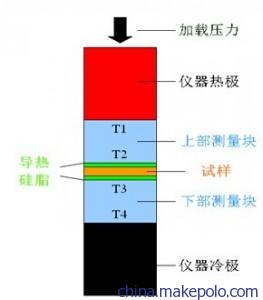

6.1 仪器草图如图1和2. 如图1装置用了参考量热计是为了确定通过试样的热流率。图2省略了参考量热计,通过试样的热流率可由加热器的电能确定。金属板经过表面处理后,和试样接触的表面水平度偏差大约在0.4μm。

6.2 加热单元(或者模块)由高导热率的材料制备而成,其包含一个盒装或者线装加热源。其与防护加热源由5mm绝热材料(环氧树脂FR-4或者之类的东西)隔离。防护加热源和加压器也由绝热材料分开,以确保所有能量传输到热金属板。

6.3 金属板由高导热材料制备而成,其具有水平的工作界面。高纯度的铝是制备金属板的理想材料。

6.4 参考量热计由在测试温度范围内导热系数优异材料制成。推荐用奥氏体不锈钢制作。测试方法E1225列举了其他的一些制备材料。

6.6 通过浮动的底座把压力传输到测试位置并且达到指定的力度,可以防止补偿负载和试样上不均匀的压力。

6.7 可用一些绝热纤维包覆在试样架周围。

7. 测试试样

7.1 对于热阻-把试样做成片状,它的面积和金属板的一致。除了一些特殊要求,试样的厚度可以按着C测试方法中的D374进行。

7.2 对于表观导热系数- 制备足够数目的试样以到达要求板层的数目。

7.3 试样状态- 除非其他的特殊要求。需要用非反应性溶剂去除试样上的任何脏物质和污染物。为了确保试样表面没有溶剂,清洗试样表面后需要采取适当的干燥手段。

8. 程序

8.1 在室温下,根据C测试方法D374测试试样的厚度。

8.2 把试样至于金属板中心。

8.3 如果使用参考量热计,那么在冷金属板和冷却板之间插入参考量热计。

8.4 把各检测器放入压力器中。

8.5 在压力下,调节试样上的力度在3.0±0.1MPa.在测试期间维持此压力。

Note3- 压力在3.0MPa可以消除由于试样表面不规整带来的试样和水汽接触热阻。

8.6 开通循环冷却水和各加热源的电源。保持各温度偏差在0.2度以内。

8.7 随着加热的进行,试样压力可能会变大。需要控制和调整以抵消由于热膨胀带来的压力变大的效果。

8.8 测试试样的平均温度为50℃。对于高于300K的测试过程,需要用绝热纤维包覆在量热计周围。

8.9 在平衡态时,记录各量热计的温度和参考量热计。如果没有参考量热计,则需要记录加热器的电压电流值。每过15分钟读取一次温度值,当两次得值相差不大于±0.2K时,说明已经平衡。

8.10 计算温度平均值和热阻值。当试样为单层,需要标记计算出的热阻值。

8.11 确定多层试样的热阻值。通过降低热流以维持多层测试平均温度和单层测试平均温度偏差不大于±2K。

9.计算

9.1 热阻

9.1.1 用参考量热计计算热流,计算公式如下:

Q=λR×A/d×(T5-T6)

其中:Q=热流 ,W

λR=参考量热计材料的导热系数,W/m.K

A=参考量热计的的面积,m2

T5-T6=参考量热计的热电偶的温度差,K

d =参考量热计两热电偶之间的距离,m

9.1.2 当未使用参考量热计热流计算公式:

Q=V×I

其中

Q=热流,W

V=加热器的电压值,V

I=加热器的电流,A

9.2 和试样接触的热板表面温度:

TA=T2-dB/dA(T1-T2)

其中:TA=和试样接触的热板表面温度,K

T1=热板上高温值,K

T2=热板上低温值,K

dA=量传感器的距离,m

dB=热板上低温传感器和下表面之间的距离,m。

9.3 和试样接触的冷板表面温度计算公式:

TD=T3+dD/dC(T3-T4)

其中:TD=和试样接触的冷板表面温度,K

T3=冷板的高温值,K

T4=冷板的低温值,K

dC=两传感器之间的距离,m

dD=高温传感器和冷板上表面的距离,m

9.4 计算热阻公式:

θ=(TA-TD)×A/Q 其单位为K.m2/W

9.5 通过单层和多层试样的热阻和试样厚度做曲线得到表观导热系数。其中X轴为试样的厚度,Y轴热阻。

9.5.1 如果曲线是一条直线的话,那么其斜率就是表观导热系数。在厚度为零处的截距为界面热阻,RI,它和试样的压力,加压表面有关系。

9.5.2 可用最小均方误差算法计算其斜率和截距。

10.报告

10.1需要报告如下的信息:

10.1.1 试样的确定

10.1.1.1 制备试样的人员姓名

10.1.1.2 试样的数目

10.1.1.3 对试样分类标记

10.1.1.4 名义厚度

10.1.1.5 制备试样的材料

10.1.2 测试过程中的层数

10.1.3试样的平均温度,如果不是在323K。

10.1.4 加载压力,如果不是3.0MPa.

10.1.5 传热特性

10.1.5.1 表观导热系数

10.1.5.2 热阻

10.1.5.3 界面热阻

11. 精确和偏差

11.1 用五种不同材料制备成不同厚度的试样进行测试。在六个实验室使用专门的测试方法或者额外的B测试方法(当前已经删除不用)。图表1是根据Practice E691 准备的,并总结测试结果。在研究报告中,得到了测试数据。

11.2 从表1中的数据可得到如下结论:

11.2.1 对于同一材料导热系数和平均值的偏差要在18%之内。

11.3此测试方法的偏差还在研究当中。

12.关键词

12.1 表观导热系数;防护加热器方法;MIL-I-49456;导热系数;热阻;薄的导热绝缘材料。

图1

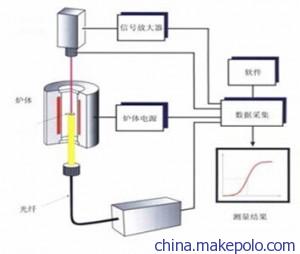

图2

热传导示意图

设备测试示意图

激光闪射法